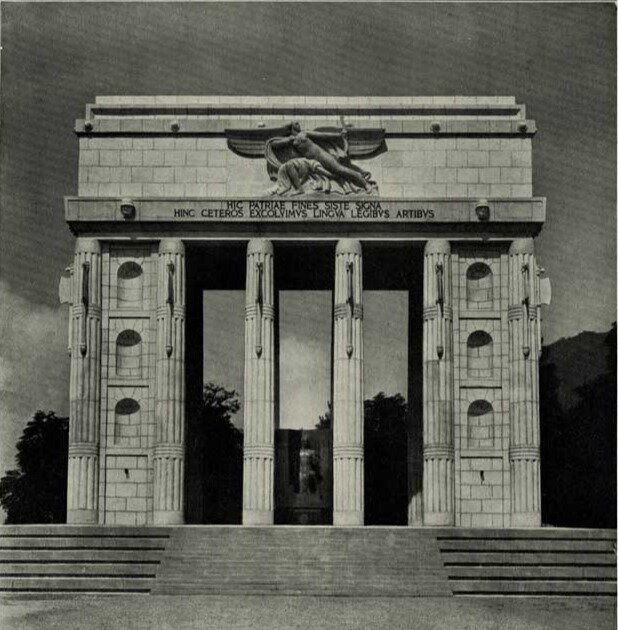

In un suo famoso libro, tanto celebrato quanto pretenzioso e vacuo, Sigfried Giedion, influente critico nonché amico e sodale di Le Corbusier, fissa i canoni del “vecchio” e del “nuovo nell’architettura, e, significativamente, tale libercolo viene intitolato “Breviario di architettura”. Non è una scelta casuale: se con Vitruvio avevamo, sic et simpliciter, “L’Architettura” (o meglio “sulla architettura”, sottintendendo il termine “trattato”, come era in uso nella trattatistica latina) e con Vignola la “Regola” (“Regola delli cinque ordini di architettura”), senza contare “L’arte di costruire” dell’Alberti (“De Rea Aedificatoria”) e i “Quattro Libri” del Palladio, qui non si tratta di codificare un sapere tramandato nei secoli, bensì di fissare i dogmi d’un nuovo credo; nulla di più appropriato, dunque, del termine “breviario”, come quello dei preti. Giedion, come tutti i critici “modernisti” (Russel Hitchcock, Argan, Zevi, e compagnia belante), fissa una antinomia: il “vecchio” (il “kitsch”, come ebbe a definirlo Dorfles) è il “male”, mentre il “nuovo”, in netta antitesi con il vecchio, è il “bene”. Quando ci si scandalizza per la mostra sulla “arte degenerata” voluta da Hitler, si dimentica – volutamente – che furono proprio i critici modernisti ad introdurre il concetto di “moralità” nell’arte: un concetto che, va da sé, implica la censura. Argan e Zevi, ad esempio, volevano vietare – per legge – i cosiddetti “rifacimenti in stile” di vecchi edifici, in quanto “immorali”. Che cos’è questa, se non una limitazione della libertà? Naturalmente, tutto in nome di una pretesa “razionalità”: fin dai tempi della Rivoluzione francese, concetto in auge per giustificare la violenta imposizione delle – discutibili – opinioni dei “progressisti”. Lo “stile littorio” proprio dell’architettura fascista – o meglio, “architettura del Ventennio fascista” - non ha nulla a che vedere con siffatte elucubrazioni: l’architettura del Fascismo è tradizionalista – o meglio, tradizionale – nel senso che muove dalla pratica, non da principi astratti assurti a dogmi. Una pratica che può essere quella del disegno – nel caso di disegnatori e architetti formatisi nelle scuole d’arte – o del cantiere – nel caso di capimastri, geometri e ingegneri formatisi nelle scuole tecniche. I nuovi materiali, in primis il cemento armato – peraltro già ampiamente utilizzato, seppur con intenti decorativi, nel periodo del Liberty – vengono liberamente adoperati, integrati nel sapere compositivo e costruttivo: ma, di per sé stessi, non “determinano” una rivoluzione formale. Un aggiornamento formale è piuttosto necessario nel caso di nuove tipologie, create per sopraggiunti nuovi bisogni: è il caso di costruzioni come le case del Balilla, i campi sportivi, gli aeroporti, etc. Non certo nel caso di tipologie consolidate, come le chiese: chiese che, per i “razionalisti” alla Le Corbusier, non differiscono sostanzialmente da qualunque altro edificio utilitario, foss’anche un pubblico vespasiano, conformemente alla loro concezione atea e materialistica della vita e dell’arte. Gustavo Giovannoni, non si limita a teorizzare, ma, con il suo intervento – è il fondatore della prima Facoltà di Architettura d’Italia, alla Sapienza di Roma – contribuisce fattivamente alla definizione della nuova figura professionale di “architetto integrale”: tale figura intende unificare le competenze di natura disciplinare tecnico-scientifica con quelle storico-artistiche, ma sempre e soltanto sulla base della Tradizione architettonica italiana, non sulla base di dogmi o di “mode straniere”, che Giovannoni respinge recisamente. Marcello Piacentini codifica lo “stile littorio” arrivando al punto di creare un nuovo “ordine littorio” da affiancare agli ordini architettonici canonici (dorico, tuscanico, jonico, corinzio, composito), introdotto “ufficialmente” nell’Arco di Bolzano (ma già altri avevano introdotto il motivo del fascio littorio nelle loro – più o meno riuscite – composizioni architettoniche). La triade di Accademici d’Italia Piacentini-Bazzani-Brasini va assunta come “pietra di paragone” dell’architettura fascista: sebbene non vi sia mai stata una “arte di Stato” – Mussolini stesso, in occasione della prima mostra degli artisti del “Novecento”, negò di voler impartire direttive precise agli artisti, al contrario di ciò che avrebbe stabilito il Fuhrer una decina d’anni più tardi – è indubbio che l’influenza di questi Maestri (Brasini in realtà ne ebbe poca, mentre l’influenza maggiore venne dal “facile classicismo monumentale” di Bazzani, attivissimo in tutta Italia, e soprattutto da Piacentini, che orientava attraverso la sua rivista le predilezioni culturali del Regime in ambito architettonico) sia stata enorme, sicché la maggior parte dei nuovi edifici nelle città d’Italia riprende gli stilemi classicheggianti, monumentali e solo “moderatamente” razionalisti e moderni di questi architetti. Il “classicismo semplificato” o “monumentalismo” tipico dell’architettura di Piacentini rappresenta senza dubbio lo stile prevalente nell’architettura del Ventennio, e pertanto può, a buon diritto, essere considerato esemplare dell’architettura fascista tout court. Il “Novecento” architettonico portato avanti dalla cosiddetta “Scuola milanese” – lo stile delle architetture di Giovanni Muzio, per intenderci – si sviluppa in consonanza con le idee della “Scuola romana”: la distinzione non implica una differenza sostanziale di fondo, bensì sviluppi diversi coerenti con i propri presupposti (in sintesi: Piacentini guarda all’antichità romana, Muzio al neoclassico milanese, ma non c’è una antitesi, in quanto la matrice è sempre il classico). Ben diverso è il caso del razionalismo, che parte da presupposti anti-classici, ma, grazie all’atteggiamento “ecumenico” di Piacentini può apportare un valido contributo: tuttavia, l’architettura del Ventennio non può assolutamente essere definita “razionalista” tout court. Interessanti, ma da prendere “cum grano salis” le definizioni circolanti su internet: non del tutto erronee, ma pongono sempre troppa enfasi sul razionalismo, fenomeno “gonfiato” – potremmo dire “dopato” – dalla critica modernista, peraltro (non si dimentichi!) di matrice antifascista (zeviana). Ogni definizione va sempre presa con giudizio, poiché la realtà fenomenica non può essere ricompresa in essa: questa è una pia illusione degli enciclopedisti, che, in tempi di internet, vendono la sapienza un tanto al chilo sicché tutti pretendono d’intendersi di tutto (!). Architettura del periodo fascista - Wikipedia In conclusione, sebbene l’architettura del Ventennio presenti spesso esiti formali che – all’apparenza superficiale – possano essere ricondotti a canoni formali razionalisti, essa è agli antipodi rispetto alle astrazioni di un Le Corbusier. E questo è un fatto evidente, ma va ribadito.

Social

Contattaci

Indirizzo

Italia

ARCHITETTURA FASCISTA: TRA STILE LITTORIO E RAZIONALISMO

ARCHITETTURA FASCISTA: TRA STILE LITTORIO E RAZIONALISMO

2024-11-04 18:39

2024-11-04 18:39

Array() no author 84482

CRITICA, architettura del ventennio, architettura fascista, Marcello Piacentini, razionalismo, Giovanni Muzio, Novecento, Le Corbusier, Gustavo Giovannoni, Architettura del Ventennio fascista, Ventennio fascista, Sigfried Giedion, stile littorio, Arco di Bolzano,

©

Social

Contattaci

Indirizzo

Italia

©