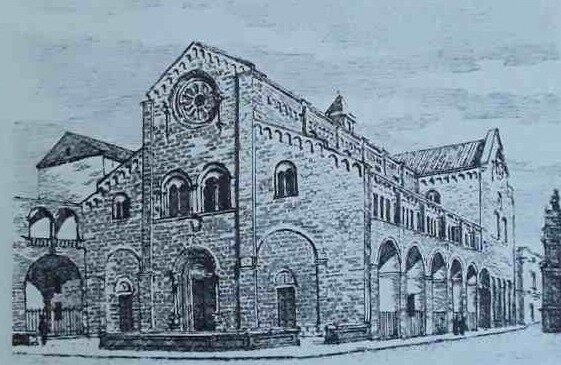

Una guida alle Cattedrali di Puglia non è certo una novità, ma il volumetto in questione si segnala per aver unito il rigore scientifico alla finalità divulgativa: 16 brevi saggi per 16 capitoli, oltre all’introduzione, firmati da specialisti (perlopiù appartenenti al mondo accademico) ma redatti in maniera da invogliare anche il Lettore non specialista. La Presentazione (Domenico Castellaneta) ha un titolo che fa ben sperare: “Le radici della nostra Europa dentro quelle chiese millenarie”. Speranza vana, purtroppo, perché, come si suol dire, la predica finisce con l’elemosina: dalle “radici millenarie” si passa con un volo pindarico al consueto e stucchevole panegirico della società multiculturale, in ossequio ai dettami dei finanziatori (Gruppo Editoriale GEDI, ben noto per carta da toilet L’Espresso-Repubblica). Nei capitoli 1-6, 9 (Michele Triggiani, Vito Bianchi, Rosalinda Romanelli, Nicola Pice, Roberto Lacarbonara) troviamo una interessante disamina sul Romanico pugliese, stile cui diedero il proprio contributo parecchi valenti artisti, sebbene perlopiù ignoti: spiccano il cosiddetto Maestro della Cattedra di Elia (autore, nella Basilica di San Nicola a Bari, non soltanto della Cattedra episcopale dell’Abate Elia, ma anche dei capitelli del triforio e del portale principale, del tipo “a baldacchino” detto anche “protiro”), e i Magistri all’opera nel Duomo di San Sabino a Bari: Peregrino da Salerno (presbiterio), Alfano da Termoli (ciborio centrale), Anseramo da Trani (due cibori laterali). Non mancano artisti che hanno lasciato opere di gran pregio nella provincia, come il bronzista Barisano da Trani, autore della porta bronzea del Duomo di Trani (di sua mano, anche le porte bronzee delle cattedrali di Monreale e di Ravello), il pittore Teofilatto, autore di un ciclo di affreschi nella chiesetta di San Pietro ad Otranto, lo scultore Gualtiero da Foggia, autore del ciborio nella Cattedrale di Bitonto (del quale restano pochi frammenti). Tra i committenti, spicca il nome di Federico II di Svevia: il Puer Apuliae viene solitamente ricordato per i suoi castelli – in primis Castel del Monte – dimenticando che volle anche la splendida Cattedrale di Altamura, nel cuore della Murgia. Tra le altre rimarchevoli opere d’arte, il mosaico pavimentale raffigurante L’Albero della Vita (1163-65), realizzato nella Cattedrale di Otranto dal monaco Pantaleone di Otranto, che impressiona per le sue dimensioni, occupando l’intera superficie di calpestio con oltre 600.000 tessere lapidee (!). È d’uopo rammentare al Lettore che, molto spesso, i monumenti romanici, quali oggi si presentano ai nostri occhi, sono il risultato di campagne di restauro otto-novecentesche (restauri cosiddetti “di ripristino al romanico”, con conseguenti “sbarocchimenti”): un caso esemplare, è quello della Cattedrale di Conversano, devastata da un incendio nel 1911 e ricostruita, a partire dall’anno successivo, dal Sovrintendente ai Monumenti Arch. Angelo Pantaleo (cap. 8, Giulia Perrino). Nei capitoli 7, 13, 15 (Stefania Mola, Stefania Castellana, Angelo Sconosciuto) si parla del Barocco pugliese, attraverso i suoi capolavori: in primis il Duomo di Lecce, ricostruito (1670) da Giuseppe Zimbalo per volere del Vescovo Pappacoda. Ma non solo. Spesso si riduce il Barocco della nostra regione al Barocco salentino, la cui caratteristica è l’uso della pietra leccese (lecciso), dimenticando i capolavori in marmi policromi (marmi mischi) che riprendono modelli napoletani, spesso per mano di artisti provenienti, per l’appunto, da Napoli: è il caso del Cappellone di San Cataldo nel Duomo di Taranto, ornato dalle splendide statue di Giuseppe Sammartino (autore del celebre Cristo velato nella Cappella Sansevero a Napoli). Può sembrare quasi una bestemmia parlare di “gotico pugliese”, eppure esistono anche testimonianze d’arte gotica nella nostra regione: sostanzialmente, esse vengono ignorate, vuoi per la netta preponderanza quali-quantitativa delle strutture romaniche, vuoi per gli “imbarocchimenti” che ne hanno resa spesso inintelligibile l’originaria matrice gotica. Tra i pochi esempi, la Cattedrale di Ostuni (cap. 11, Isabella Di Liddo) e quelle di Lucera e Galatina (cap. 13, Arianna Carannante). Un tema particolarmente interessante è quello delle icone, che costituiscono il “cuore pulsante” delle cattedrali: attorno ad esse si riuniscono ancora intere comunità cittadine, sicché esse non sono solo simbolo religioso, ma anche identitario (cap. 14, Rosanna Bianco). Da ultimo, un cenno alle chiese paleocristiane di Canosa ed Egnazia (cap. 10, Giuliano Volpe) ed ai musei diocesani, “scrigni di bellezza” contenenti importanti testimonianze storico-artistiche come gli Exultet del Museo Diocesano di Bari, “tra le più preziose testimonianze della liturgia medievale dell’Italia meridionale” (cap. 16, Giovanni Colonna). Una guida preziosa, insomma, al netto di certe forzature ideologiche: triste epitome dei tempi in cui viviamo.

Social

Contattaci

Indirizzo

Italia

Recensione: Domenico Castellaneta (a cura di), Cattedrali di Puglia. Arte, storia e misteri nei simboli della Fede, GEDI, Milano 2025

Recensione: Domenico Castellaneta (a cura di), Cattedrali di Puglia. Arte, storia e misteri nei simboli della

2025-07-02 20:15

2025-07-02 20:15

Array() no author 84482

Recensioni, Giulia Perrino, Cattedrali di Puglia, Alfano da Termoli, Anseramo da Trani, Angelo Pantaleo, Giuseppe Zimbalo, Giuseppe Sammartino, Isabella Di Liddo,

©

Social

Contattaci

Indirizzo

Italia

©